了解原研塞来昔布的使用方法与适应症,打赢秋冬季关节健康“保卫战”

2024-11-13 互联网关节炎是“冻”出来的吗?每逢秋冬时节,家里长辈总会说“出门多穿点,不穿秋裤老了会得关节炎”。但实际上,天冷、风寒并非“病根”所在,而是症状发作的“助推剂”。关节受凉、受冻时,关节液的粘滞性、关节附近血管通透性改变[1],易导致关节液循环变慢、炎性因子排泄受限,进而加重、加剧病症。对此,既要做好关节保暖、御寒工作,也要理清关节炎的类型、成因以及常见治疗药物。尤其要了解原研塞来昔布西乐葆的使用方法、功效机制与适应症,以便对症用药、标本兼治。

了解原研塞来昔布的使用方法前,不妨先理清关节炎的类型与成因

关节炎是一种成因复杂、类型多样的关节疾病,需要对症治疗。目前常见的疾病类型有:类风湿关节炎、痛风性关节炎、骨关节炎等[2]。

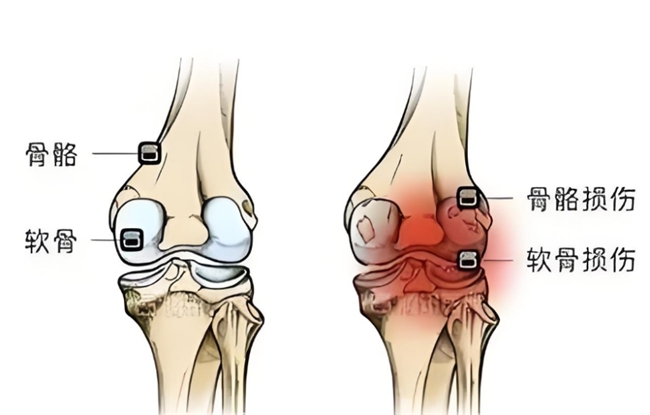

类风湿关节炎属于自身免疫性疾病;痛风性关节炎“病根”在于尿酸代谢失衡使得尿酸盐沉积于关节;而骨关节炎则是一种退变性关节疾病,其病症根源在于关节软骨因年龄增长、肥胖、创伤、过度劳损、遗传等因素,出现磨损、退变,进而刺激关节发生炎症,引起受累关节疼痛、活动受限、关节间隙变窄[3]……

疼痛是这些常见关节疾病的“共性”,西乐葆作为第二代非甾体类抗炎药(NSAIDs),可选择性抑制环氧化酶-2(COX-2)的活性,减少、抑制促炎因子前列腺素的生成,达到快速镇痛、抗炎的治疗效果,进而有效缓解、改善各类关节炎造成的病症。

尤其对于骨关节炎,西乐葆还可直击病症源头,通过促进软骨中II型胶原蛋白、蛋白聚糖的合成,有效抑制软骨细胞分解、丢失,加速关节软骨修复、合成,切实实现标本兼顾保软骨、缓病症、延病程[4],止痛更治痛!

原研塞来昔布的使用方法、用药剂量如何把握?严循医嘱、对症用药

由上文可见,西乐葆是关节炎患者的“通关密码”,可有效应对以骨关节炎为代表的关节炎性疾病。西乐葆的使用方法主要为口服,但患者应根据自身病症、病情,严循医嘱控制用药剂量、频次。

以骨关节炎治疗为例,西乐葆进入人体后半小时内即可起效,且镇痛抗炎效果可持续24小时以上[5][6]。按照说明书,塞来昔布治疗骨关节炎剂量为200mg,每日1次口服,或每日2次口服,100mg/次。治疗急性疼痛的剂量为第1 天首剂400mg,必要时,可再服200mg;随后根据需要,每日两次,每次200mg。

通常来讲,患者每日口服1次,200mg/次,或每日口服2次,每次半粒,无需额外加大剂量。对付其他适应症,也需要严格控制每日剂量。

同时,为了更好保障功效、安全获益性,关节炎患者用药时应优选研发、上市流程更为严密,且生产工艺标准化、有着严格专利保护的原研药物[7][8][9],并坚持长期用药原则,避免盲目减量、停药或换药。

尤其针对骨关节炎治疗,西乐葆上市前通过了完整的I期、II期、III期临床试验,并在上市后积累了大量临床实践数据,有力验证了药物功效、安全性,并获得了国内外权威指南、专家的一致认可[10][11][12][13][14]。

并且,相较于间断服用,连续服用西乐葆,骨关节炎患者病症改善会更会显著,且复发频次更低[15][16]。

需要注意的是,对肝功能受损、肾功能受损以及合并高血压、高血糖等病症的特殊人群,其格外需在医生指导下,酌情调整服药剂量,并时刻注意各种可能的不良反应,以保障长期用药安全。

综上可见,西乐葆功效更为全面、确切,既可起到快速镇痛、根源抗炎的治疗效果,也有助于保护关节软骨,抑制关节软骨损伤,直击关节炎症根源,且品质有保障、安全性高,是秋冬季节防控、改善各类关节炎性疾病的可靠选择。但具体用药时,患者应在明确自身病症、病情的基础上,严格遵从医嘱,理清原研塞来昔布的使用方法、适应症,并科学、合理用药。

参考文献:

[1] 天冷了,要冻出关节炎?[J].廉政瞭望,2012,(11):47.

[2] 张锦程,王家骐.了解关节炎保护关节健康[J].青春期健康,2023,21(09):12-13.

[3] 张春,刘世清.骨关节炎病因及小鼠模型相关研究进展[J].骨科,2017,8(04):330-333.

[4] Alvarez-Soria MA, et al. Ann Rheum Dis. 2006;65(8):998-1005.

[5] Cheung R,et al. Analgesic efficacy of celecoxib in postoperative oral surgery pain: a single-dose, two-center, randomized, double-blind,

active- and placebo-controlled study. Clin Ther. 2007;29:2498-2510.

[6] F. McKenna 2001.

[7] 刘晓丹, 等. 中国医药工业杂志. 2018;49(7):999-1005.

[8] 李雪梅, 等. 中国新药杂志. 2015;24(8):865-8.

[9] 胡欣, 等.中国新药杂志. 2012;21(6):601- 4.

[10] 中华医学会骨科学分会关节外科学组. 中华骨科杂志. 2020;40(8):469-76.

[11] A. Ariani, et al. Reumatismo. 2019 Sep 23;71(S1):5-21.

[12] Bannuru RR, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2019;27(11):1578-89.

[13] Bruyère O, et al. Semin Arthritis Rheum. 2019;49(3):337-50.

[14] Jason Kielly, et al. Can Pharm J (Ott). 2017 May 1;150(3):156-68.

[15] Strand V, et al. J Rheumatol. 2011;38(12):2625-34.

[16] Leese PT, et al. J Clin Pharmacol. 2000;40(2):124-32.