北京大学第三医院李东/叶阳/赵越团队发表成果 揭示微塑料通过肠-卵轴损害卵母细胞发育的新机制

2025-09-19 北京大学第三医院2025年9月15日,北京大学第三医院中医科李东教授、叶阳助理研究员联合生殖医学科赵越研究员在国际期刊Journal of Hazardous Materials(《危险材料杂志》)发表题为“Polystyrene/polylactic acid microplastics impair transzonal projections and oocyte maturation via gut microbiota-mediated lipoprotein lipase inhibition”(聚苯乙烯/聚乳酸微塑料通过肠道菌群介导的脂蛋白脂肪酶抑制损害跨透明带凸起与卵母细胞成熟)的研究论文。

论文截图

当前,全球不孕症发生率持续上升,尽管辅助生殖技术不断进步,但仍面临反复种植失败和低成功率等问题,其中配子质量是影响生殖结局的关键因素。近年来,研究者在不孕女性的子宫内膜以及接受体外受精治疗患者的卵泡液中均检出多种微塑料,并发现其含量与受精率之间存在负相关关系。

现有研究多集中于传统聚苯乙烯(PS)微塑料通过氧化应激等途径引发的单一毒性效应,而对可生物降解的聚乳酸(PLA)微塑料的关注仍较为有限。随着PLA的推广应用,其降解产物所带来的微塑料累积问题逐渐显现,然而无论是PS还是PLA微塑料,对女性卵巢储备功能、卵母细胞发育的影响及其在多器官间的交互作用机制,目前仍不明确。

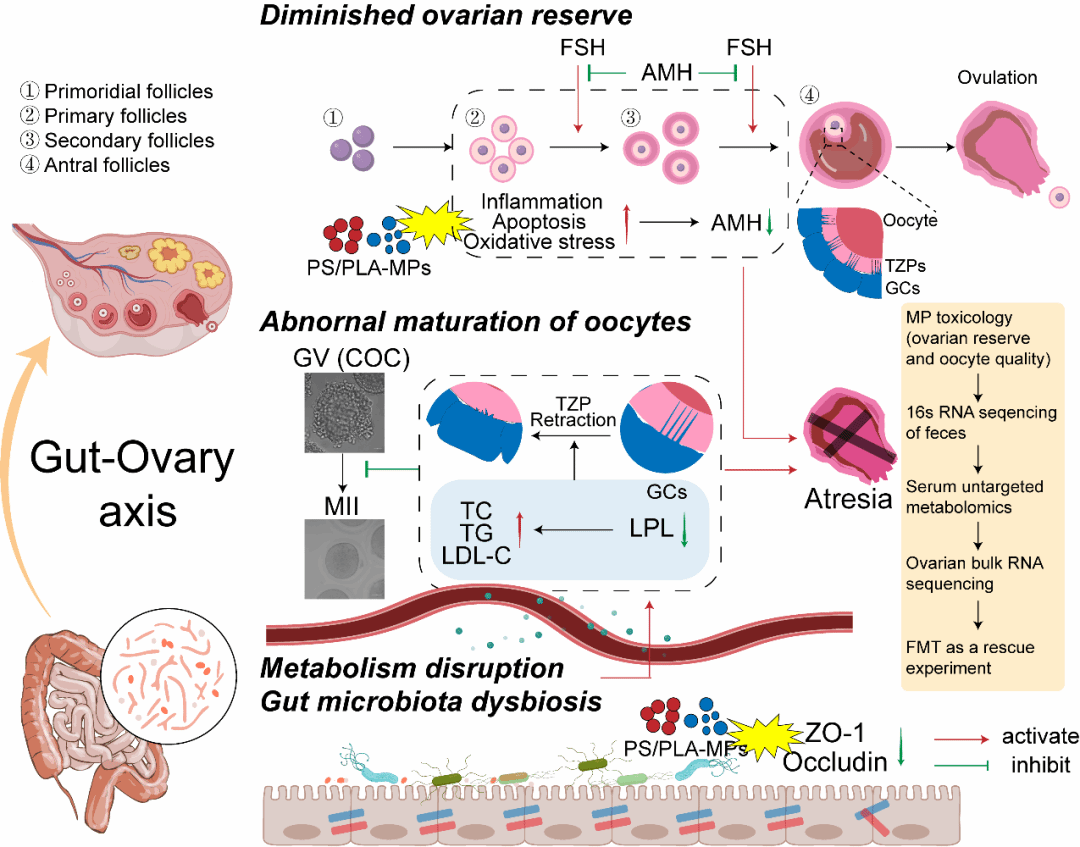

该研究首次系统比较传统与可降解微塑料的生殖毒性差异。研究明确显示,PLA虽被视为可降解材料,但其在体外实验中对卵巢颗粒细胞表现出比PS微塑料更强的毒性——PLA微塑料的半数抑制浓度仅为PS微塑料的1/2至1/3,这一差异与其生物力学特性密切相关。而在体内实验中,PS微塑料更易破坏肠道屏障功能、引起菌群紊乱,并最终导致更为严重的卵巢功能损伤。

此外,该研究首次揭示“肠道菌群-脂蛋白脂肪酶”通路在微塑料生殖毒性中的关键作用。通过整合粪便菌群16S rRNA测序、血清代谢组学与卵巢转录组学分析,发现两类微塑料均能够扰乱肠道菌群结构,并显著抑制卵巢中脂蛋白脂肪酶(LPL)的表达。LPL作为脂质代谢的核心调控酶,其活性降低会进一步破坏颗粒细胞与卵母细胞之间依赖“营养-信号通道”(即跨透明带凸起,TZPs)的沟通,最终导致卵母细胞成熟障碍。

微塑料损害卵母细胞发育的机制

本研究针对日益严重的微塑料污染问题,提出肠道菌群可能作为防治微塑料所致生殖损伤的关键靶点。研究表明,菌群移植、益生元等菌群干预策略有望成为临床缓解微塑料相关生殖障碍的新型治疗手段。同时,本研究为环境政策制定提供了科学依据:建议在推广PLA等可降解塑料的过程中,应同步系统评估其降解产物(如微塑料与低聚物)的潜在生物毒性,避免造成“以新代旧”的二次污染问题。

北京大学第三医院中医科李东教授、叶阳助理研究员和生殖医学科赵越研究员为该论文的共同通讯作者。北京大学第三医院中医科博士研究生张家诚、胡航绮以及祝雨田副研究员为该论文共同第一作者。该研究得到了北京市“十四五”中医药重点专科—“妇科”并超类建设项目、北京大学第三医院“博采合璧”攻关项目以及北京大学第三医院临床重点项目的资助。

李东教授团队长期致力于生殖内分泌疾病的发病机制及中医药干预策略研究,已开展多项围绕中医药治疗生殖系统疾病的临床与基础科研工作。近年来,团队相关研究成果相继发表于Phytomedicine、Apoptosis、Chinese Medicine等领域内权威期刊,并荣获中华中医药学会科学技术二等奖。